悲凉的黄昏岁月

文淳是我的大伯。对这个大伯,我有点理不清其中的关系。他不是我爷爷奶奶亲生,也不知他父亲是谁,在我出生时就从未见过,可能年龄老了早离开了人世。可能他的父亲或爷爷和我爷爷或祖父沾点兄弟血缘关系吧。至今我都未理清其中的血缘关系究竟如何。但这不影响我叫他大伯,因为父母要求我这样叫,我的亲兄弟和堂兄堂妹也都这样叫他。叫着叫着,我们也把他当作亲的大伯来看待,似乎这样我们就真的有很亲的血缘关系一样,成为了一个大家族的亲人。过年时,作为一个大家族的族人,我们都是一起去给其他家族的人拜年。

文淳大伯年龄比我父亲和亲大伯要大不少,至少在二十岁以上,因为在我小的时候,他都开始在慢慢老去,没几年工夫,他的头发都白了。试想,一个头发都开始白了的人,自然而然成为了老人序列。同样是大伯,他比我亲大伯也就是我父亲的亲哥大那么多岁数,让我无法想象,百思不得其解。但不理解归不理解,他依然是我的大伯,我们依然大伯大伯叫着他。

听父辈讲,我这个大伯,年轻时有很多传奇故事。一个是他年轻时,是我们生产大队的队长。那时我们这个偏僻的小山村能出个生产大队长,是非常了不得的。那时的生产大队人口很多,基本没有外出打工的,都窝在农村,全大队有两三千人,在这么一个庞大的人群中,能脱颖而出,凭本事当上生产大队长,肯定不是一般的人物。听村里人讲,当上生产大队长的大伯,因手中有不小的权利,可以掌控很多大事,甚至很多人的命运,很神气,很风光。但是就是这样一个拥有很大权力的大伯,本村的村民似乎对他印象不是很好,听说在他当生产大队长那几年,却没有为村庄办几件好事,做几件让村里人沾光的事。那时我们的村庄依然穷的可怕,穷的掉灰。我不知道那时的大伯是不是百姓口中的好官,能坚持原则,秉公办事,不滥用手中的权力,还是压根不想为村里人办点好事实事,还是有其他不可知的原因。这些无从考究。反正,在村里人眼中,对他的评价不高,个别人甚至嗤之以鼻,在谈论到他的时候冷笑一声。但是后面发生的事情,出乎了村里人的想象,就是这样一位很严肃很少言笑,看上去一本正经、两袖清风的人,最后却锒铛入狱,吃了牢饭。

听村里人讲,大伯好像犯了贪污行为,挪用了生产大队资金,用于何事不得知,最后东窗事发,生产大队长肯定当不成了,还吃了几年牢狱饭,关在隔壁县一座监狱里。听到这个消息,大部分村民有所惋惜,毕竟我们村好不容易出了一个在本地当官的,以为有所依靠,指望他能为村庄或个人办点好事,最后却犯了事,依靠和指望一下全没了,但个别村民有点幸灾乐祸,心想他在位时也没为自己办什么好事,还不知道他贪了多少钱呢,这样的人,就该去坐牢,该去里面接受一下教育,吃吃苦头。村里人就是这样,对同一件事,总是有不同的看法、评价和观点。

出狱时,原本一头乌黑头发的大伯,似乎一夜之间,全变白了,整个人都变了样,消瘦了很多。但大伯个子高,一米八左右,没一丁点他那个年纪人的驼背现象,身体笔直修长,身上散发出来当官人的气质依然存在,举止投足间流露出的逼人威严还在,因此,整个人看上去还很健朗,精神头还在。

回来后的大伯,很少和村里人交流,生怕不经意间交流出对他不利的东西,也很少出门,大部分时间窝在家里,不知道在家里干什么。因为他家院子四周都用围墙围住,只有一扇进出的大门,里面种了很多果树,一般人很少进去,总感觉没事突然闯进去很突兀很尴尬。只有早晨时,能看到他柱根拐杖,牵着那头很强壮的公牛到村前的田地或村后的山上放牛。放牛时,他一个人坐在草坪上,看着牛安静地吃着草,或看着远方的天空发呆,很少有人过去跟他搭话。偶尔有一两个跟他年龄相近的老人坐在他身边,不知道说着什么隐秘的故事。那时还是小孩的我们不敢轻易靠过去偷听,只能在远处玩耍,生怕他一个回头发现我们偷听他们的故事。

从外表看,根本看不出大伯是个农民。那时的他已没了任何公家职务,实质的身份就是一个农民。但是他每天穿戴很整齐很干净,一件绿色的中山装常年在身,只有夏天炎热时才会穿上白色的衬衫,身上的衣裤很平整,没什么皱褶,像熨烫过一样,比那些打扮老土、衣服总是皱褶甚至沾满泥土的村民看上去舒爽多了,跟城里人的穿着打扮一样,和村民的打扮形成了很大的反差。有些村民会在背后嘀咕,都蹲过监狱,都落得这个样子,还这样讲究,有啥了不起的。

可是我这个大伯,不但穿着跟村民不一样,干农活也不一样。按理说,他回来后就是一个地道的农民,依照村民的思维,应该跟村民一样下田劳动,犁田、割稻子、扛谷子、推土车、上山砍柴等等,可他不一样,有点与众不同。在我的印象中,很少见他干农活,顶多农忙时扛个木耙子到晒谷场耙谷子,或用鼓风机摇谷子。他还有一项劳动,就是养了一口鱼塘,平时会扛个簸箕割草养鱼。但是这件事,在村里人眼里,根本不是地道的农活,毕竟割鱼草这件事不是很要紧很紧急的事,今天可以割,明天也可以割,也不用费很大的体力,甚至可以说是一项休闲锻炼身体的劳动,那是村民眼中的副业。可割稻子就不一样,今天不割,明天就有可能下雨,被雨淋湿发芽,或者稻谷熟透了会脱落在地上。可能你要问,他不亲自干活,家里的农活谁来干,总不可能把田地荒废了吧。那时的大伯和大妈两口子一块生活,唯一的儿子已结婚成家,单独一家子过日子,但是在干农活这件事上,他那唯一的儿子,也就是我的堂哥,会帮忙一并把农活干了,当作自家的农活一样,当然我大妈会全程陪着干活,总不可能像我那大伯一样。我大伯那几个女儿和女婿,也就是我的堂姐和姐夫,每到农忙时,都会不约而同地回来帮忙干活,浩浩荡荡七八个,不多的田地很快就完成了,因此我大伯不用下地干活也就有了很充足的理由。

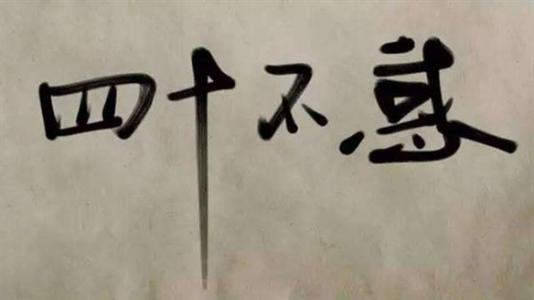

看上去很像文化人的大伯,有一项长处,就是毛笔字写得很好。在我们村里,能把字写好的人不多,寥寥无几,屈指可数,大伯算一个。能把字写好的人,给人的感觉就是文化人。毕竟在我们那个好多年没出过大学生甚至中专生的小村庄,文化人还是很受入尊敬的,谁家的大人都希望自己的小孩有文化,走出村庄,走出大山,在城市里生活工作,这是每个村里人一辈子的梦想,也是他们每天不辞劳苦干农活的动力。因此在这点上,村里人对他没有微词鄙夷,甚至认为他之前之所以能当上生产大队长,也是因了他有点文化,沾了有文化的光。

每当过年,或平时谁家办喜事,都会请上大伯去露一手毛笔字。那时的大伯没有任何推脱,欣然接受,自带墨水和毛笔,或在家或到主家去挥毫一把。因此每年拜年时,村里大部分人家的春联,字体都一样,一看就知道出自大伯之手。大家看着门上的对联,都在欣赏评论,嘴里啧啧称赞,写得真好,一笔一画,有模有样,整体看上去很厚重很稳重,字与字之间的结构布局很好。那时村里人才会想起大伯,才会意识到他的存在和身上的优点。

当然,大伯还有一个优点,喜欢种植水果,特别是村里少有的麻色梨子,咬上一口,汁水很多很甜很香,这是我小时候吃过最好吃的水果,现在想想都回味无穷。那时的村民,根本没把心思放在种植水果这项副业上,认为那是好吃懒做的表现,他们都把心思用在田地里,想着怎么能多打点粮食回来,解决家里人吃饭温饱问题。可大伯不一样,在院子里以及房前屋后,种了很多五花八门的果树,房屋都隐藏在果树中,而且长势很好,结出很多很大的果实,看着就让人嘴馋。小时候的我们,经常趁他午睡或出去放牛不在家时,偷偷翻过围墙溜到院子里偷摘水果,大部分时候很幸运没被抓住,但还是有被抓个正着的时候,有一次我正爬上那棵梨树,大伯突然出现在门前,看到他的出现,吓得心脏嘟嘟跳,脸瞬间通红。看着他那威严的眼神,乖乖地爬下树,然后屏住呼吸瞄着腰一溜烟跑得老远,身后没有传来大伯的呵斥声,但是每次在路上碰到他,都不敢说话,感觉做了很大的亏心事一样。

后来,我们都长大了,大伯老去的速度更快,像运动员万米赛跑最后的冲刺一样,身体大不如前,经常从屋里传出时高时低的咳嗽声。那时的他头发全白了,也稀疏了很多。后来,我在外求学和工作,回家的次数越来越少。因了我们家族的血缘关系,每年回家都要去他家拜年,那时的他每次见到我,很高兴,尽管身体不方便,但都会从床上艰难地爬起来跟我打招呼,询问我在外的生活工作情况,脸上也有笑容,没了小时候的威严。不知道那时的他是否还记得小时候爬到他家梨子树上偷摘的情景,可能随着岁月的流逝,早忘记了,也可能依稀记得,只是我已不再是小时候的那个我,已经长大了,为了我的面子尊严没说出口。

没过两三年,有一天母亲打来电话,说大伯去世了。母亲说大伯去世前过得很悲凉,那时的大妈身体不怎么好,腿脚不方便,脑子也开始犯糊涂,身边也没个人照顾。我问不是有他的儿子和儿媳,也就是我堂哥和嫂子,还有他那些女儿女婿吗。说到这些人时,母亲有点鄙视的说,这些人才不会那么孝顺,只是过来看一眼就走了,饭也不留下吃点,谁也不想待在身边照顾,不想揽上这摊麻烦事,都只想把自家的日子过好。特别是他的儿媳,不知之前与大伯结下了什么怨恨,都没去看一眼,只是叫堂哥每天把饭送过去就不管。听到这些,有点难以相信,能够想象到,那时的大伯疾病缠身痛苦地躺在床上,对于身边这些亲人的所作所为,他是怎样的痛苦心情,是否会想起他曾经的风光,想到现在的悲凉。对于这一生的岁月,他是怎样的复杂感受。

作者简介:胡海军,男,1985年生,江西吉安人,2007年毕业于华东交通大学,现工作单位为中铁下属某高速公路公司。文字散见于《黄河文学》《青海湖》《芳草》《惠州日报》《榆林日报》《榆林新青年》《石首文学》等报刊杂志,以及乡土文学、故乡文学、家乡文学、百姓文学等微刊,文章入选《沉默的旅程-中国80后乡土散文选》。

悲凉的黄昏岁月相关文章:

★ 被我弄丢的你

★ 悲凉的黄昏岁月

★ 东北行之一

★ 梦里水乡

★ 农民真幸福

★ 老宅的松柏树