万州,一座城。

去万州,我会很有兴致地对万州的亲友说“我回万州了”。但我逐渐发现,他们的反应越来越平淡,也许是高铁通了,往来太容易。也许是我离得太久,人情渐渐疏远。无论对于我,还是我的亲友,时间的消逝都在淡化这座城市的亲切与熟悉。我已不再特意去寻找旧日的痕迹,虽然还会去走一些记忆中的阶梯、巷子,也会偶尔相遇似曾相识的面孔和背影,但更多的却是陌生与木然。

我心中的万州,是一座城,是一个有城墙,有街衢,有故事,有灵动的城。而我眼前的万州,尽管也有些现代城市的建筑规模,但作为一座真正意义的城市,越来越淡薄,空无。

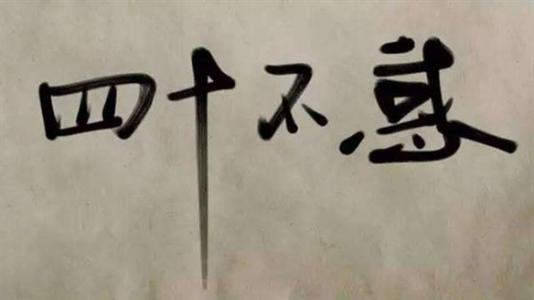

上了些年龄的万州人,总会津津乐道于过去“成渝万”的时代。与成都重庆并列,代表四川省,那光耀的过去确实有过。在宝成铁路、成昆铁路建成之前的一百多年里,四川仅有长江航运这一条黄金水道,出川进川全在三峡,而万县港是四川第二大港,深水码头还优于重庆,三峡水运文明的中心在万县,因而有万川毕汇、万商毕集之说,万县设海关,涉外贸易的大宗货物如桐油及农付产品以万县港为集散地,川盐作为国内贸易最重要的货物也由此出境。商贸及运输的范围覆盖川鄂黔。二十年代杨森据万县,设万县市,后刘湘打败杨森,其下属师长王陵基作了万县市长,城市建筑在这个时候达到最繁华的时期。古城环城路是一座很完整的城,城墙城门相围,城内有环城路,有十字街,城外有南门口等码头,建市后向城东城西外发展,往东的一马路、往北的三马路建有工厂多家,二马路仅钱庄银行都有四、五十家,建了四川最早的公路桥万安桥。一时繁荣昌盛。至1949年,设专区行政公曙,管了10个县市,治所在县级市万县市内。七十年代中央拟成立三峡省,万县与宜昌拟争省会,一时机会昙现。因此,在万州人内心,总有副省级的奢望。重庆直辖多年,万州人总有尴尬情绪,愿称四川人,被成都领导多年已习惯,而与重庆,本是平辈兄弟,忽然被划入,总觉不甘。重庆于万州,就是上水码头,产业工人与码头文化是其符号,而万州人骨子里的昔日骄傲让其作为下属总是憋屈。而时下的大重庆,已不是昔日的上下半城,母城之外把外环扩到了昔日的四川荣昌等,万县已不是过去要打压的”万县场”兄弟,而是三十多个普通下属区县之一。而今重庆主城已不屑与万州再讨论过去的概念,万州也再无弦耀的资本。而新一代的年轻人,他们生下来三峡水库的水已涨到门前,读书都去了重庆主城,根本不知道那个叫万县市的城市。

万州两次与机会失之交臂。

1904年,川汉铁路总公司在成都成立,清廷同意四川修川汉铁路,成都至重庆至万县至襄阳,接陇海铁路(汴洛段已建),一说是万县至宜昌至武汉,接粤汉铁路。总之,万县都是必经之路,且经卾省总督张之洞同意,最先就修万县至襄阳段,经费由四川出,25年后湖北段由湖北出款收回。四川的修路资金由四川老百姓出田出钱民间募股,全川有7000万人,人人都成了股东。1909年著名的詹天佑主持修建,从湖北开始,最初声势浩大,动工时有四万人。理想很快破灭,1911年清廷邮传大臣(国务大臣)盛宣怀宣布铁路国有,并向外国贷款。这一下惹怒了四川人,当即在成都成立保路同志会,清廷认为川督赵尔丰弹压无力,即从武昌调新军入川,武昌新军本也因此事躁动,10月10日自发兵变,然后把有反清倾向的黎元洪抬出来,一举占了武昌,史称辛亥革命,辛亥革命把满清给灭了。但铁路是修不成了,至今襄阳处,还留有襄万铁路的遗迹。没有这场波折,川汉铁路建成,西部经济肯定有一个大发展,而万县首先通铁路,其地理位置决定将成为四川最先发展起来的城市。有一张老照片,一百来个精壮男人,全部一起排成车厢一样的木杠抬一台设备从万安桥往一马路的工厂抬去,一路号子声响彻满大街,声势浩大。想想这是七十年代初呀,还在像古代一样用人海方式运机器。如果早有了内燃机火车,万州会如此落后吗?

三峡建水库,其时的万县市占三峡库区三分二的幅员面积,国家拟设三峡省,解决百万大移民与善后经济建设,万县和宜昌争牵头,两个地级市,与海南建省海口升级时同样的规模都小,但海口成了省会,万县和宜昌却没这运气,重庆却趁机赶上,接了牵头三峡的旗,自已竟破格升成了直辖市,辖了库区,还和四川分了家。最委屈不过的万县市散了骨架,下辖的县域成了平级的兄弟区县,而原汁原味的城市、街道沉到了水中。后移重建像补伤疤,20年来才慢慢明白,就在江边才是最佳选择。回归江边的今日万州,却像蹒跚的老人,已没有了昔日的精神。船行江中看万州夜景,游客都懒得下船,和平缓的江水一样,视万州,仅是一排浏览而过的普普通通的沿江风景。

和城市的命远不同,老式万州人似乎不认命,其生存的坚韧性超乎寻常。城市没有发展壮大,但万州人却走向了外面。说万州是生意人一点不为过,不只在万州,在重庆主城,在江浙,在广深,只要有和适的位置,只要有看好的门店,万州人就会去那摆摊位,去开店。烤鱼本是巫溪大宁河边的小生意,烤的都是小鱼。万州人借鉴过来,烤大鱼,放上更多的调料配菜,硬是把这道菜做成了重庆火锅一样的餐饮品种,开店开满全国各地,甚至开到了国外,在旧金山看见万州烤鱼的招牌,觉得和景德镇瓷器、苏绣蜀绣大致相同。万州人其实更是商人,是传统意义的商人,是市场上的商人。没有官场,没有资本靠山,万州人也能把生意做成。用牟其中的话说是思路,也就是传统商人有创意的生意经。靠这生意经,牟其中把生意做到了俄国,用暖水瓶换回来大飞机。牟其中其实一点不懂体制与规则,不然他不会把自己送去踩缝纫机。牟其中就是一个普通商人,他和许许多多万州人一样,本该呆在市场的底层,老老实实挣差价的利润。本来市场也缺不了像万州商人一样千千万万的底层生意人。

万州人的创造力确实不同寻常,为了避暑,他们跑到湖北1500米的山上寻了块地,开始大规模建房,从小产权到大产权,三至五年时间,硬是在那儿建了座城。这个地方叫苏马荡,现在的夏季,常居人口已有三、四十万。万州人在这儿建房、开店,又做主意又乘凉,节假日万州城空了一半,都去了苏马荡。在凉爽的山风里吃着火锅、烤鱼,打麻将,喝茶,万州人发明的“换三张”麻将还风靡于重庆主城和各区县。这种惬意的小日子可能是万州人最满意的生活。他们的创造性太接地气,所有的思维与行动都属于人间烟火的范围。

北京旁边有个天津,北京是都,天津只是个码头、渡口。重庆现在称主城,万州其实还是早年的县?万州人的平民味可能更过于天津人。

万州的方言有些特別,发音与重庆相同,词汇又接近成都,周边区县如巫山奉节云阳梁平忠县,都有一些的卷舌音和后鼻音,而万州人多有入声、去声字,发音短促干脆。一个”吃”字,万州人偏偏要说成“七”,见面即问:“七了没得?”

如果被问者没“七”,立马拉起去“七”。这指的多是早餐,万州人和重庆人都喜欢早餐吃面条,但这面条不同,重庆是小面,只有辣椒和花椒,放点青菜。万州吃的是杂酱面,这杂酱必是头一天用大锅,用多肥少瘦的猪、牛肉熬成的,又油又糯,香气扑鼻。万州的面条还很特别的是加现炒筋头(菜)的面条,肝腰合炒、鸡杂、鳝鱼等。万州人这份讲究应有近百年的历史,俺幼时就知道万州有名的面店,如“海包面”、“魏包面”,包面就是抄手,这两家店中海包面至今还在经营。八十年代又有胡凉面、陈凉面等兴起。万州的餐饮和万州的方言一样都有些特别,与重庆的下河帮江湖菜大麻大辣不同,也不同于成都上河帮家常菜的精细,既大气又精细,如烤鱼,虽是大盘主打麻辣,却又把味调成了家常菜品的派别,如泡椒、豆豉,这分明是鸡杂和烧白的调味。万州还有特别的小吃“格格”,用小竹笼粉蒸排骨、肥肠、羊肉等,份小,味浓,几筷子夹完,意却未尽,只想下次还再来。

万州人的这种不经意的讲究或也是性格形成。万州方言里说得很多的有个“打”字,如问”来打没得?”这个”打”,就是“了”的意思,吃打,去打,做打。“打”字和“了”意思相同,但表达的态度似乎不同,更显干脆利索,更快捷,更乐意。说成都人和万州人喝酒,成都人中途会溜走。重庆人和万州人喝酒,重庆人喝得不多,牛皮吹得多,最后喝醉的万州人一定要打车送喝得不太醉的重庆人回去。万州人自已喝酒,兄弟伙会越喝越多,三个人约起喝,最后一大桌坐不下。万州人的豪迈,和“打”字一样,是平淡和低调的,讲面子,却又有些朴素,肯付出,肯牺牲。不只是友情,还含爱情。有个段子,说小男人和小女人一起爬山,登顶后下到半山途中,女人说唉呀,外套丢山顶了。成都小伙伴说:没得事,丢了丟了。重庆崽儿说:一件外套算啥嘛,等两天给你买件贵的。万州哥们啥都没说,直接往山顶跑上去了。当然,这都是万州人自己的段子,在万州人的印象里,成都人滑头,重庆人赖皮。

万州人这个“打”,有时也没有边界,不仅是桀骜不驯,还有些鲁莽狂躁。1926年,停泊在万县港的英军舰撞沉了万县漁船,杨森的军队和万县人硬是用木船去和军舰硬杠,英军炮击万县城,死伤无数,此事震惊中外,史称“九五”惨案。04年仅因一疑似公务员欺负小摊贩,上万人闹事,还有人砸了zf牌子。有人开玩笑说,这些是四十八槽的后代,四十八槽曾是土匪的山岭。不过,被人欺负确实是万州人受不了的事情。70年代文革左风盛行,一个叫刘汉生的年轻男人,穿了自己做的“棒棒裤”(小脚裤)上街,被巡逻的红卫兵看见,认为是奇装异服,要用剪刀给他剪了,他不干跑回家里,几个红卫兵追到他家里强行要带走他,他一怒操起菜刀就砍伤了几个红卫兵,公安众人对他进行抓捕,他跳进正发洪水的苎溪河没被淹死,被捕后判了死刑。这个案子如今看来太冤,他本来只是维护自己自由穿衣服的权利,但却送了自己的命。

万州繁华的商业街二马路上有一家老字号的庐山相馆,八十年代初发生了一件广为人知的案件,一位年轻员工和几个朋友找来一位漂亮女士做模特,拍了些泳装照片。因此被拘留,欲以流氓罪入刑。其父为大学老师,拿着很多摄影杂志到处找领导讲道理,可能全靠老父亲的奔走,这事才从轻处理。

历史总有很多不忍回顾的篇章,万州人经历过太多的苦难,但万州人的人性抗争也从来没停止过,虽然有如公交车坠江那样的人性的灰色事件,万州人“打”了的过去和快意的性格也充满了善良与侠义。

万州的方言里还有一个字,读“仔”,你“仔”,“仔”得很,你好“仔”。意思是很得行,很有份,高人一等,虽有一点嫉妒的贬义,但却是承认别人的成就与身份。万州人也有“仔”的人和“仔”的事。万州本地的大姓有冉、晏、何、杜、万、刘、李等,虽没有我老家江西那样的大户,但这些大姓里有很多世代长居于此的乡绅富户,抗战时期许多下江来的商人也旅居于此,因此万州商业在川中最为发达。出外留学从军者颇多,抗战时也是大后方出钱捐款最多的城市之一。抗战文化不只在重庆,万州现在还有个故宫文物转运的纪念馆。中国的敦克尔克大撤退的民生号目的地之一就在万州。万州棒棒(万州叫扁担)作出贡献也是可铭记抗战史的。当然,万州也经常遭日机轰炸,不屈的抗战史上有万州人光荣的一页。

万州的文化的骄傲莫过于出了个文学大家何其芳,新文化时期现代派诗人何其芳,后去了延安,把自己的诗歌如《我为少年少女们歌唱》编进了中字课本,他是中国社科院文学研究所所长,红学专家。

还有杨吉甫、方敬等诗人。万州是出诗人的地方。

万州旧城之美,在于与山水浑然一体的城市格局,与重庆旧城孤独的半岛不同,万州有苎溪河穿城而过,两岸依河,经万安大桥,流延至长江北岸,东有翠屏叠嶂,看日出光茫,西有太白夕照,映西山钟楼。苎溪河上,有陆安桥、万州桥两古拱桥远胜姑苏枫桥,这两座桥是中国建筑史最经典的拱桥之一,单孔跨度在40米左右,而姑苏枫桥跨度仅10多米。拱桥之孔,透着河水与岸上吊脚楼的景,还有两岸的黄桷树,东边民主路,西边三马路,流淌的河,车水马龙的街,鳞次栉比的房,再连着环城路的城墙,二马路的洋楼,远处还有高耸入云的天生城……这是一幅记忆中的城市画卷,唯此青绿,唯此城郭,唯此繁华如锦。

万州话中还有一个习惯,这只是女人喜欢这样说,“我屋”,我屋老公,我屋爸爸,我屋妈妈,我屋幺儿。“我屋”后面加名字,可称任何亲昵的人。这个屋,是家的意思,这是一个加重语气的定语结构,把亲切表达到了极至。老公是我的,父母是我的,儿女是我的,甚至兄弟姐妹都是我的,延伸到朋友的名字,是戏称朋友也是我的。是我的,那就有责任去照护,是我的,他们所有的骄傲也是我的。万州的女人确实也如这个表达,她们依附男人,但又不依赖男人。需要时,她们可以做任何事情,做生意,开店赚钱养家,养父母,她们在“我屋”这个词里已表达了这种责任。万州女性懂事,她自觉地排在男人后面,而需要时,便挺身而出。其实万州的女士在形体肤色上也兼具了北方和南方女性的优点,苗条而肤白,端庄兼有妩媚。加之性格上的“我屋”标准,更是亲切可人。

聊到这,总有个画面涌出于思绪中。母亲常去那条苎溪河上游的支流里洗衣服,家里人多,她经常背一大背篓,我虽小,常去接她,要背那背篓,她不让我背,便要争执一番,她有时也会笑着让我背起走。那番情景想起便会泪目潸潸……

其实,这儿说的都是老式万州人。如今我从酒店高层望出去,西山钟楼还在,江水依然宽阔,但那座城似乎己消失在水中,只有想想,只能念念,只有悄然离开。

万州,一座城相关文章: