追忆母亲

2024年6月22日中午13时,因突发脑梗陷入昏迷的母亲,苦苦熬了70几个小时后,在远方匆匆归来的小儿子一声声呼唤中,拼尽最后一丝力气,缓缓睁开双眼,看了看围在身边的亲人,左眼眼角淌出一滴苦涩的泪水,便安详辞世。一生坚强的母亲,虽历经磨难,但极少落泪,这临终最后一滴泪水,是不舍?是无憾?还是无奈!

母亲生于1934年农历5月17日,逝于2024年农历5月17日,生命始于起点又终于起点,整整90周岁,一个圆满的圈。

料理完母亲的后事,便开始整理母亲的遗物。说是遗物,其实就是母亲生前用过的一些东西。在一个不起眼的盒子里,找到了母亲一直珍藏、搬了几次家都舍不得扔的“宝贝”:三把锥子(一把是自制的)、一红一黑两个别满缝衣针的牛毛团、一个顶针、一把木制尺子。

睹物思情,看到这些物品,记忆的闸门瞬间被唤醒,儿时母亲的忙碌的身影样一幕幕在脑海中闪现。

曾记得,儿时的每年夏季,母亲从不得闲,总是起早贪黑,先把不穿的旧衣服,按照全家每个人鞋的大小剪成鞋样,再用白面熬成的浆糊,一层层粘好,放着晾干。然后再将剥好的粗麻线放到腿上搓成一根根细绳。粗麻线从小腿上部往下狠劲的搓,才会形成很细的麻绳,母亲每次都要搓几十根甚至上百根,粗麻在母亲小腿上一遍遍的碾压,每到这个季节,母亲的双腿总是又红又肿,走路都一瘸一拐的。当这些都准备好后,整整一个三伏天,母亲便在炎炎烈日的午后,与邻居大娘大婶们,坐在房前屋后的阴凉处,一锥、一针、一线开始纳鞋底、做布鞋。记忆中,母亲很少睡午觉,一坐就是一个下午,那时的母亲是多么的年轻能干。每年纳好的鞋底、做好的布棉鞋,总要装几大包袱,摞起来比人都高。从幼年到成年,我们就是穿着母亲做的千层底布鞋,一步步长达成人,而母亲却常常累的是腰酸背痛,双手布满厚茧。

曾记得,母亲在家里的大炕上,把续好的棉衣、棉裤,或者需要拆洗的被褥铺的满满的,然后趴在上面飞针走线,妙针生花,一件件衣服棉被在她手上诞生。

曾记得,小时候家里还没通电,无数个冬天的夜晚,母亲坐在昏暗的煤油灯下,一针一线为全家人缝缝补补,把破了洞的衣服、鞋袜缝补的妥妥贴贴,犹如新衣。

曾记得,母亲每年总要找来一张牛皮纸,然后让我们站在上面,然后她弯下腰,用粉笔画出一个完整的鞋样,这便是家里每个人最标准的鞋码。

母亲正是用这几样不起眼的物件,日复一日,年复一年,为全家人缝补、拆洗一年四季穿的衣服、鞋帽、被褥,让一家人穿戴的体体面面。

这就是母爱的力量、母爱的伟大,这也是那个年代千千万万个母亲的缩影!

我小心将这几样物品以及母亲生前用过的梳子、镜子、发卡等物品一一收好,放在一个专用柜子里,想念母亲的时候就会拿出来看一看,仿佛母亲就在身边。

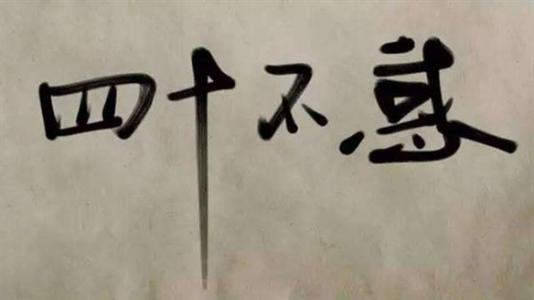

树欲静而风不止,子欲养而亲不待,多年来,我心里一直有个愿望,那就是想着等退休了,回到家乡好好陪陪母亲,为母亲端茶端饭,以弥补几十年离家对母亲亏欠,可如今母亲已经远去,成为永久的遗憾!

母亲享年90周岁,虽然已属高寿,但内心还是舍不得她走,因为,再回家时,再也看不到母亲在家门口翘首等我的身影;再也听不到她那几句“吃饭了没有,给你做饭吧”“你怎么这么瘦,是不是在外面吃不饱”的挂念声;更听不到我每次离家时,她迈着颤巍巍的脚步送我到大门口时说的那句老话:“在家多住几天吧”“今个不走占不占”;从此,再也吃不到母亲做的饭菜,那是任何美食都无法超越的最美味蕾。

如今,这一切都已随着母亲的远去而成为过眼云烟,只能作为回忆,无法再现,每每想到这些,就会泪流不止,悲痛不能自制,但“斯人已逝,生者如斯”,我想,对母亲最好的怀念,便是传承好她们那一代人对生活的热爱与激情,那种“吃的是草,挤出来的是奶”的奉献精神,以及他们对社会、对家庭、对子女的责任感,传承好她们那一代人吃苦耐劳,不抱怨,不埋怨的骨气和志气,积极向上,好好工作,好好生活。

千言万语道不尽母亲的养育之恩,更写不尽对母亲深深的思念,追忆的只是母亲一生中的一个片段,无法表述母亲的一生,但思念永在,母爱永在!

都说父母在,人生尚有来处,父母去,人生只剩归途。但我却不这样认为,因为我相信,父母的灵魂没有离开这个世间,他们会一直在家等着我回家,回到那个曾经温暖的家......

(孙新旺)

追忆母亲相关文章:

★ 追忆母亲的祭文